Prec Sezione 17.1: Distribuzione

binomiale per popolazione finita Su Capitolo 17:

Sistema di servizio, teoria del trafficoe delle reti Sezione

17.3: Sistema di servizio orientato alla perdita Segue

17.2 Distribuzione di Poisson

Al crescere del numero N di

utenti, l’utilizzo della distribuzione Binomiale può risultare

disagevole, per via dei fattoriali, e si preferisce trattare il numero

di conversazioni attive k come una

variabile aleatoria di poisson↓,

la cui densità di probabilità ha espressione

ed è caratterizzata da valor medio e varianza mp

= σ2P

= α. La Poissoniana costituisce una buona

approssimazione della ddp di Bernoulli, adottando per la prima lo stesso

valor medio della seconda mP

= mB, ossia α

= Np, come mostrato in figura.

approssimazione della ddp di Bernoulli, adottando per la prima lo stesso

valor medio della seconda mP

= mB, ossia α

= Np, come mostrato in figura.

Più in generale, questa densità è impiegata per

descrivere la probabilità che si verifichino un numero di eventi indipendenti

e completamente casuali↓

di cui è noto solo il numero medio α( [841] [841] Usando il modello Poissoniano

pertanto, la probabilità che (ad esempio) si stiano svolgendo meno

di 4 conversazioni contemporanee è pari a pP(0) + pP(1) + pP(2) + pP(3) = e

− α⎛⎝1 + α

+ (α2)/(2) + (α3)/(6)⎞⎠.).

D’altra parte, al tendere di N ad

∞ il modello Bernoulliano adottato finora

perde di validità. Infatti, nel caso di una popolazione infinita, il

numero di nuove chiamate non diminuisce all’aumentare del numero

dei collegamenti in corso. In questo caso, gli eventi corrispondenti

all’inizio di una nuova chiamata sono invece considerati indipendenti

e completamente casuali, e descritti unicamente in base ad una frequenza

media di interarrivo↓ λ che rappresenta la velocità [842] [842] λ viene espresso in richieste

per unità di tempo. con cui si presentano le

nuove chiamate [843] [843] La

trattazione può facilmente applicarsi a svariate circostanze: dalla

frequenza con cui si presentano richieste di collegamento ad una

rete di comunicazioni, alla frequenza con cui transitano automobili

sotto un cavalcavia, alla frequenza con cui particelle subatomiche

transitano in un determinato volume, alla frequenza con cui gli

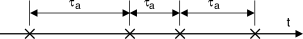

studenti si presentano a lezione.... L’inverso di λ rappresenta un tempo,

ed esattamente τa

= 1 ⁄ λ è il valor medio della variabile

aleatoria τa

costituita dall’intervallo di tempo tra l’arrivo di due chiamate.

ed esattamente τa

= 1 ⁄ λ è il valor medio della variabile

aleatoria τa

costituita dall’intervallo di tempo tra l’arrivo di due chiamate.

Tempi

di Interarrivo

Con queste definizioni, è possibile riferire la

v.a. di Poisson ad un intervallo temporale di osservazione T,

durante il quale si presentano un numero medio α

di chiamate [844] [844] Esempio:

se da un cavalcavia osserviamo (mediamente) λ

= 3 auto/minuto, nell’arco di T

= 2 minuti, transiteranno (in media) 3*2 = 6 autovetture.

pari a α = λT.

Pertanto, possiamo scrivere la ddp della v.a. Poissoniana come

pP(k)|T = e − λT((λT)k)/(k!)

che indica la probabilità che in un tempo T

si verifichino k eventi

(indipendenti e completamente casuali) la cui frequenza media è λ( [845] [845] Esempio: sapendo che

l’autobus (completamente casuale!) che stiamo aspettando ha una

frequenza di passaggio (media) di 8 minuti, calcolare: A) la

probabilità di non vederne nessuno per 15 minuti e B) la

probabilità che ne passino 2 in 10 minuti.

Soluzione: si ha λ

= 1 ⁄ 8 passaggi/minuto e quindi: A) pP(0)|15

= e − (15)/(8)

= 0.15 pari al 15%; B) pP(2)|10

= e − (10)/(8)(⎛⎝(10)/(8)⎞⎠2)/(2) = 0.224 pari al

22.4%

). 17.2.1 Variabile aleatoria esponenziale negativa↓

La descrizione statistica che la ddp di Poisson

fornisce per il numero di eventi che si verificano in un

(generico) tempo t, è strettamente

legata al considerare questi come indipendenti, identicamente

distribuiti, e per i quali l’intervallo di tempo tra

l’occorrenza degli stessi è una determinazione di variabile aleatoria completamente

casuale [846] [846] Da un

punto di vista formale, per eventi completamente casuali si

intende che gli eventi stessi non hanno memoria di quando

siano accaduti l’ultima volta, permettendo quindi di scrivere

σ2E = (1)/(λ2).

La probabilità che il tempo di attesa di una v.a. esponenziale superi un

determinato valore t0,

è allora calcolabile come

e questo risultato ci permette di verificare il legame con la

Poissoniana [849] [849] Consideriamo

un ospedale in cui nascono in media 6 bimbetti al giorno (o

0.25 nascite l’ora), e consideriamo

l’intervallo tra questi eventi come una v.a. completamente casuale.

Se assumiamo che la probabilità di k

nascite in un tempo T sia

descritta da una v.a. di Poisson, ossia a cui compete una

probabilità pP(k) =

e − λT((λT)k)/(k!),

allora la probabilità che durante un tempo T

non avvenga nessuna nascita, dovrebbe corrispondere a calcolare pP(0),

ovvero e − λT((λT)0)/(0!) = e − λT,

che è esattamente il risultato che fornisce la v.a. esponenziale per

la probabilità Pr(t

> T) che non vi

siano nascite per un tempo T..

σ2E = (1)/(λ2).

La probabilità che il tempo di attesa di una v.a. esponenziale superi un

determinato valore t0,

è allora calcolabile come

e questo risultato ci permette di verificare il legame con la

Poissoniana [849] [849] Consideriamo

un ospedale in cui nascono in media 6 bimbetti al giorno (o

0.25 nascite l’ora), e consideriamo

l’intervallo tra questi eventi come una v.a. completamente casuale.

Se assumiamo che la probabilità di k

nascite in un tempo T sia

descritta da una v.a. di Poisson, ossia a cui compete una

probabilità pP(k) =

e − λT((λT)k)/(k!),

allora la probabilità che durante un tempo T

non avvenga nessuna nascita, dovrebbe corrispondere a calcolare pP(0),

ovvero e − λT((λT)0)/(0!) = e − λT,

che è esattamente il risultato che fornisce la v.a. esponenziale per

la probabilità Pr(t

> T) che non vi

siano nascite per un tempo T..

Pr(t

> t0 + θ ⁄ t > t0) = Pr(t

> θ)

ossia che la probabilità di attendere altri θ

istanti, avendone già attesi t0,

non dipende da t0.

Per verificare che la ddp esponenziale consente di soddisfare questa

condizione, svolgiamo i passaggi, applicando al terzultimo la (19.3↓):

Pr(t

> t0 + θ ⁄ t > t0)

= (Pr(t > t0

+ θ;t > t0))/(Pr(t > t0))

= (Pr(t

> t0 + θ))/(Pr(t > t0))

=

= (e

− λ(t0

+ θ))/(e

− λt0)

= e − λθ = Pr(t

> θ)

, descritta da una densità di probabilità esponenziale

negativa [847] [847] La ddp

esponenziale è spesso adottata come un modello approssimato ma di

facile applicazione per rappresentare un tempo di attesa, ed

applicato ad esempio alla durata di una conversazione telefonica,

oppure all’intervallo tra due malfunzionamenti di un apparato.,

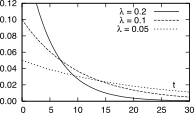

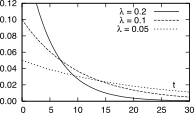

espressa analiticamente come

pE(t) = λe − λt

valida per t ≥ 0, e mostrata in

figura; tale v.a. è caratterizzata dai momenti [848] [848] Per

quanto riguarda il valor medio mE

= ∫∞0tλe

− λtdt possiamo procedere per

parti, ossia applicando la regola ∫baf’(t)g(t)dt

= f(t)g(t)|ba

− ∫baf(t)g’(t)dt,

avendo posto f’(t) = e − λt

e g(t) = λt: si ottiene

allora

mE =

− (1)/(λ)e − λt⋅λt||∞0

− ∞⌠⌡0 − (1)/(λ)e − λt⋅λdt

= − 0 + 0 − (1)/(λ)e − λt||∞0

= (1)/(λ)

essendo limt → ∞e

− λt⋅λt = 0. Per σ2E = ∫∞0t2λe

− λtdt − (mE)2, il primo integrale

(sempre procedendo per parti) fornisce ∫∞0t2λe

− λtdt = (2)/(λ2), e dunque σ2E

= (2)/(λ2) − (1)/(λ2) = (1)/(λ2). mE = (1)/(λ)

e

Densità

di v.a. Esponenziale

Esempio Se

la durata media di una telefonata è di 5

minuti, e la durata complessiva è completamente casuale, quale è la

probabilità che la stessa duri più di 20

minuti?

Risposta: ci viene fornito un tempo di attesa medio τa,

a cui corrisponde una frequenza di servizio λ

= (1)/(τa), e quindi la soluzione

risulta Pr(t

> 20) = ∫∞20(1)/(τa)e

− t ⁄ τadt = e

− 20 ⁄ 5 = 0.0183 = 1.83%.

Un corollario [850] [850] La

dimostrazione della (19.4↓)

si basa sulla considerazione che Pr(t ≤ t0)

= 1 − Pr(t > t0), e sulla espansione in serie di

potenze ex = 1 + x

+ x2⁄2 + x3⁄3!

+ ⋯ che si riduce a ex

= 1 + x + o(t0) se x

→ 0. Pertanto, la (19.3↑)

diviene Pr(t > t0)|t0

→ 0 = 1 − λt0 + o(t0), e quindi Pr(t ≤ t0)

= 1 − 1 + λt0 + o(t0) = λt0 + o(t0).

della (19.3↑)

è che, se t0 → 0,

allora la probabilità che si verifichi un evento entro un tempo t0,

è direttamente proporzionale (a meno di un infinitesimo di

ordine superiore di t0)

al valore di t0, ossia

Prec Sezione 17.1: Distribuzione

binomiale per popolazione finita Su Capitolo 17:

Sistema di servizio, teoria del trafficoe delle reti Sezione

17.3: Sistema di servizio orientato alla perdita Segue

Nato più di 20 anni fa, un progetto di

Nato più di 20 anni fa, un progetto di