1.2 Segnali analogici e numerici

Gli aspetti accennati sono immediatamente applicabili a segnali di natura

analogica, definiti per

tutti gli istanti di tempo, e che assumono valori nell’ambito dei numeri reali (o, come vedremo al cap.

11, complessi), come ad esempio nel caso di un segnale audio (vocale o musicale); d’altra parte, un segnale può viceversa essere definito solo per istanti di tempo

discreti ovvero numerabili, ed assumere valori anch’essi discreti, come ad esempio per i documenti conservati su di un computer. In tal caso il segnale viene detto

sequenza numerica, e la sua trasmissione coinvolge ulteriori elementi.

La figura

1.3 illustra la classificazione dei segnali dal punto di vista analitico, in base all’insieme di definizione dei valori assunti, e del dominio a cui appartiene la variabile indipendente.

Notiamo che oltre ai due casi di segnale analogico e sequenza numerica, sussistono anche i due casi intermedi di

segnale quantizzato sq(t) definito per tutti gli istanti ma a valori discreti, e di sequenza di campioni s•n definita ad istanti discreti, ma con valori continui. La relazione tra queste rappresentazioni dell’informazione viene approfondita al § 1.2.2. 1.2.1 Segnale analogico

Corrisponde all’andamento

nel tempo di una grandezza fisica

s(t), di natura elettromagnetica come nei campi dell’elettronica o dei circuiti, ovvero risultato della trasduzione elettrica di grandezze di altra natura, come nel caso di un segnale audio che consiste in un’onda trasversale di pressione-velocità convertita in una tensione da un microfono, o nel caso di una misura di posizione, velocità od accelerazione ottenuta mediante tecniche di geo-localizzazione come nel telerilevamento, oppure ancora acquisita mediante sensori utilizzati ad es. nel contesto dei sistemi di controllo automatico.

Una diversa categoria di segnale sono le

immagini, definite come una funzione di due variabili

spaziali s(x, y) il cui valore ne individua la

luminanza, eventualmente corredata da altri segnali di immagine definiti sullo stesso dominio e relativi all’informazione di

crominanza. In questo contesto il fattore

tempo torna in gioco qualora si tratti di immagini in movimento, come nei video: questi aspetti sono trattati al cap.

10.

Un segnale può anche presentare

valori complessi, e in tal caso

si sdoppia in due andamenti definiti come parte reale e parte immaginaria, oppure modulo e fase. In tutti casi, un segnale analogico corrisponde alla comune accezione di funzione di variabile continua dell’analisi matematica, definita su di un supporto che può essere limitato o meno, e può in generale essere studiato e caratterizzato con le tecniche proprie di tale disciplina. Al §

1.5 è fornita una classificazione dei segnali in categorie (impulsivi, di energia, di potenza, e periodici) che rivestono un ruolo fondamentale per il loro studio successivo.

1.2.1.1 Rappresentazione frequenziale dei segnali analogici

Un fondamentale strumento per lo studio di un segnale

s(t) è la sua

analisi spettrale,

condotta per mezzo di una particolare

trasformazione lineare, che individua un corrispondente segnale (in generale complesso)

S(f) funzione di una diversa variabile indipendente

f nota come

frequenza. Questo nuovo segnale è un sorta di

radiografia, una analisi che individua lo

spettro di frequenze di cui è costituito

s(t); la differenza tra la minima e massima delle frequenze presenti è detta

banda del segnale, uno dei principali parametri che lo caratterizzano dal punto di vista dell’impegno delle risorse necessarie a trasmetterlo.

A seconda della categoria in cui ricade s(t), la trasformazione assume una tra diverse formulazioni, definendo così uno sviluppo in serie di Fourier per la rappresentazione dei segnali periodici, una trasformata di Fourier per segnali di energia, e uno spettro di densità di potenza per segnali di durata indefinita. L’analisi di Fourier individua come la potenza (o l’energia) del segnale si distribuisce in frequenza.

1.2.1.2 Transito dei segnali attraverso sistemi fisici

L’attraversamento di un

canale da parte di un segnale analogico, che come discusso al §

1.1 avviene grazie ad un

mezzo trasmissivo, viene studiato mediante l’ausilio di alcuni strumenti fondamentali qui brevemente descritti, e ripresi al §

1.6.

Risposta impulsiva e convoluzione

La prima rappresenta l’uscita di un sistema fisico quando in ingresso è presente una particolare astrazione analitica, detta

impulso di Dirac. La risposta impulsiva permette di esprimere l’uscita del sistema in corrispondenza di un ingresso qualunque, mediante il calcolo di un particolare integrale (

di convoluzione) che coinvolge solamente l’espressione del segnale in ingresso, e quella della risposta impulsiva.

Risposta in frequenza e filtraggio

Operando nel dominio della frequenza, osserveremo come la trasformata di Fourier della risposta impulsiva rappresenti la

risposta in frequenza del sistema, ovvero la modalità con cui il sistema riproduce in uscita ciascuna delle frequenze presenti nel segnale di ingresso. Dato che la risposta in frequenza descrive quali frequenze passeranno amplificate, inalterate od attenuate, il transito di un segnale viene indicato anche con il termine

filtraggio, ed il sistema è detto

filtro.

Qualora il canale (o filtro) attraverso cui convogliare il segnale

s(t) non permetta l’attraversamento alle frequenze in esso presenti,

come ad esempio nel caso di un collegamento radio, occorre trasformare il segnale mediante una tecnica chiamata

modulazione, in modo che il risultato giaccia in una

banda di frequenze compatibile con la risposta in frequenza del canale. Il segnale modulato occupa ora una banda concentrata attorno ad un frequenza più elevata detta

portante, ed il suo andamento nel dominio del tempo è descritto da un segnale noto come

inviluppo complesso.

Nel caso di collegamenti a distanza il mezzo trasmissivo

attenua il segnale in transito, che viene ricevuto con una ampiezza molto inferiore a quella di trasmissione. Pertanto è fondamentale verificare che la potenza ricevuta non sia inferiore alla

soglia di sensibilità del ricevitore, ovvero il minimo segnale necessario a garantire la qualità di ricezione richiesta. D’altra parte, attenuazioni e distorsioni di entità non trascurabile possono verificarsi anche in assenza di collegamenti a distanza, qualora si verifichi un

disadattamento di impedenza tra stadi della catena trasmissiva.

Ulteriori aspetti dei sistemi di telecomunicazione sono riassunti al §

1.4, mentre ora ci occupiamo di caratterizzare le modalità di trasmissione per una

sequenza.

1.2.2 Trasmissione numerica

Quando il contenuto informativo è costituito da una sequenza numerica

sn i suoi elementi possono essere messi in relazione biunivoca con un più generale

alfabeto simbolico A a cardinalità finita, come ad esempio nel caso di un testo scritto, in cui

A è il vero e proprio alfabeto della lingua in cui è scritto il testo. In questo caso sorgente e destinazione della trasmissione sono anch’esse indicate come

numeriche, mentre gli elementi della sequenza

sn sono indicati come

simboli, emessi dalla sorgente ad intervalli temporali regolari distanziati da un tempo di

Ts secondi detto

periodo di simbolo, il cui inverso

fs = 1⁄Ts è indicato come

frequenza di simbolo. Ciò che permette la trasmissione tra sorgente e destinazione dell’informazione contenuta nel messaggio prende ora il nome di

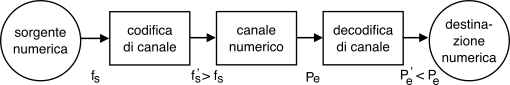

canale numerico , pensabile come una entità a sé stante, che la figura seguente mostra essere comunque costituito al suo interno dal canale

analogico già discusso, e basato a sua volta su di un mezzo trasmissivo.

Modem o codificatore di linea

Denota il dispositivo che provvede a generare un segnale analogico s(t) in grado di trasportare l’informazione espressa dalla sequenza numerica sn, e la cui etimologia deriva dalla contrazione di modulatore e demodulatore, mentre il termine codificatore di linea è riferito alla trasmissione su di una linea di trasmissione come ad esempio un collegamento in cavo. In particolare, una trasmissione unidirezionale necessita di solo metà delle funzioni del modem per entrambi i lati del collegamento, mentre nel caso di collegamento full duplex (in cui gli estremi del canale possono essere contemporaneamente sorgente e destinazione) il modem opera allo stesso tempo nelle due direzioni.

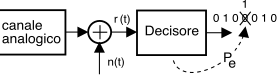

All’interno del modem di ricezione è presente un dispositivo decisore, in grado di ricostruire la sequenza sn a partire dal segnale analogico ricevuto r(t), ma a causa del rumore n(t) presente all’uscita del canale analogico il decisore può commettere errore, producendo una sequenza ŝn ≠ sn.

Quando il

decisore presente nel modem produce un simbolo

diverso da quello trasmesso si verifica un

errore, e la frazione del numero di eventi di errore rispetto al totale rappresenta la

probabilità di errore, il cui valore costituisce il parametro che caratterizza

la qualità del collegamento numerico. Evidentemente il valore

della probabilità di errore è strettamente legato in modo inverso a quello del rapporto segnale-rumore

snr che si riscontra per il canale analogico sottostante.

Affrontiamo ora due aspetti del tutto peculiari della trasmissione di sequenze numeriche e simboliche, ovvero la codifica di canale e di sorgente.

Consiste nell’invio di più simboli di quanti non ne produca la sorgente, e quindi di fatto

aumentando il loro numero per unità di tempo, che da

fs passa ad

f’s > fs. La scelta dei simboli aggiunti viene fatta in modo che essi

dipendano in modo

deterministico da quelli già presenti, rendendo così la sequenza trasmessa

ridondante, allo scopo di ridurre il valore della probabilità di errore. Infatti la dipendenza (nota) tra i simboli trasmessi permette al ricevitore di "accorgersi" che si è verificato un errore, dato che tale dipendenza non è più rispettata, e quindi il ricevitore può attuare delle contromisure, come quella di inviare una richiesta di ritrasmissione, oppure se la ridondanza

introdotta è sufficientemente elevata, tentare di correggere errori isolati. Dopo aver (eventualmente) svolto le possibili contromisure, i simboli aggiunti vengono rimossi al lato ricevente da parte di un blocco di

decodifica di canale.

Ha uno scopo per così dire “inverso” a quello della codifica di canale: la codifica di sorgente infatti rimuove la dipendenza (ora in senso statistico) tra i simboli presenti nella sequenza prodotta dalla sorgente, determinando la riduzione del numero di simboli da trasmettere per unità di tempo, che passa così da fs ad f’s < fs. Un tipico esempio è rappresentato dagli algoritmi di compressione per i documenti su computer, come ad es. i file zippati: in tal caso il fattore di compressione ottenibile dipende dalla natura del file, ed è tanto maggiore quanto più questo presenti caratteristiche di ripetitività, ovvero di predicibilità del suo contenuto. Pertanto l’uscita di un codificatore di sorgente è una sequenza di simboli tendenzialmente indipendenti tra loro, avendo limitato la predicibilità di un simbolo a partire dai circostanti.

Non resta ora che discutere dei due casi elencati in fig.

1.3 ma non ancora incontrati, ovvero di

… Campionamento e quantizzazione

Poniamoci il problema di utilizzare un

canale numerico per effettuare una

trasmissione analogica: il vantaggio di una tale “contorsione” è da ricercarsi nel migliore comportamento della trasmissione numerica rispetto ai disturbi, nonché alla sua

generalità. Per riuscire nello scopo occorre che il segnale

s(t) prodotto dalla sorgente analogica venga prima

campionato prelevandone i valori

s•n in corrispondenza degli istanti

t = nTc, ossia con una velocità di

fc = 1⁄Tc campioni/secondo, e quindi

quantizzato approssimando i valori

s•n mediante un insieme finito di

L valori, producendo una sequenza numerica

sn di simboli appartenenti ad un alfabeto finito. Questa coppia di operazioni è indicata come

conversione analogico-digitale o

a/d, e la sequenza

sn può essere rappresentata da una sequenza

binaria facendo corrispondere

M = ⌈log2L⌉ bit ad ognuno dei simboli

L − ari. Dopo le operazioni di co-decodifica e trasmissione, un dispositivo di conversione

digitale-analogica (

dac) posto al lato ricevente provvede a ricostruire il segnale

s(t) originario.

L’approssimazione dei campioni

s•n mediante un insieme finito di valori introduce una

distorsione, dato che il

dac opera su valori approssimati e non su quelli reali. L’effetto risultante è come se presso la destinazione fosse presente un disturbo additivo

eq(t), detto

rumore di quantizzazione, che si somma al segnale originario. L’entità di tale disturbo è inversamente legata alla

risoluzione del quantizzatore, ovvero alla capacità di differenziare tra valori di ingresso molto vicini tra loro. In definitiva, la distorsione risulta tanto minore quanto maggiore è la velocità del flusso informativo prodotto dal quantizzatore, espresso in bit/secondo.

Abbiamo ora tutte le basi per introdurre un ulteriore concetto, quello della

Se ne parla al cap.

9, e deriva da una serie di teoremi enunciati negli anni ’50 da

Claude Shannon, le cui conseguenze possono essere riassunte come

Compromesso velocità-distorsione Una sorgente analogica campionata a velocità di

fc campioni/secondo e quantizzata con

M bit/campione produce un flusso informativo di

fb = fc ⋅ M bit/secondo, tanto più elevato quanto minore è la distorsione introdotta dal processo di quantizzazione; pertanto la velocità di trasmissione può essere ridotta a patto di accettare una maggiore distorsione.

Compromesso banda-potenza Un qualsiasi canale pone un limite al massimo flusso informativo che vi transita. Il limite deriva dai vincoli che il canale impone sulla massima banda

B del segnale trasmesso, sulla massima potenza di segnale

S ricevuta, e sulla potenza di rumore

N presente al ricevitore. Il massimo flusso di informazione in transito prende il nome di

capacità di canale C, espressa dalla relazione

C = Blog2⎛⎝1 + SN⎞⎠ bit/sec. In questi termini, la massima velocità di trasmissione può dipendere da una limitazione sulla banda, o sulla potenza, od essere causata da un eccessivo rumore: a parità di rumore solo adottando un diverso canale che permetta di trasmettere più potenza, o di occupare più banda, è possibile trasmettere a velocità più elevata.

Compromesso tempo-distorsione Considerando una coppia sorgente + canale, dato che il canale limita il massimo flusso informativo prodotto dalla sorgente, quest’ultima verrà necessariamente riprodotta con una distorsione tanto maggiore quanto minore è la capacità di canale. A meno di non cambiare canale, oppure impiegare più tempo per la trasmissione, e rinunciare alla possibilità di una riproduzione in tempo reale.