24.2 Multiplazione

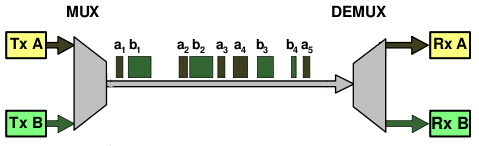

Il principio di raggruppare assieme più comunicazioni dirette alla medesima destinazione, in modo che condividano uno stesso mezzo trasmissivo, permette di

- tentare di occupare tutta la banda messa a disposizione dal mezzo trasmissivo;

- massimizzare la percentuale di utilizzo del mezzo, nel caso di sorgenti non continuamente attive (vedi § 22.3.4);

- semplificare la gestione e la manutenzione dei collegamenti a lunga distanza, essendo questi minori in numero.

Le tecniche di multiplazione possono operare secondo le modalità di

- divisione di frequenza e di lambda - ogni comunicazione usa una banda di frequenze diversa, come descritto al § 11.1.1 nel contesto dello studio dei segnali modulati, oppure al § 19.3.3.2 in quello della trasmissione su fibra ottica;

- divisione di tempo - ciascuna comunicazione avviene in intervalli di tempo diversi da quelli delle altre, facendo uso di canali numerici: viene affrontata nel resto di questo capitolo;

- divisione di codice - tutte le comunicazioni usano la stessa banda allo stesso tempo, ma ogni diverso destinatario è ancora in grado di distinguere il proprio messaggio, in virtù della ortogonalità tra i codici utilizzati (vedi § 7.6.2), come nella trasmissione a spettro espanso (§ 16.9);

- divisione di spazio - come nei sistemi multiantenna (cap. 21) che sfruttano la diversità di risposta in frequenza che si verifica sotto opportune condizioni.

24.2.1 Multiplazione a divisione di tempo

E’ una modalità praticabile solo per segnali di natura

numerica. Mentre per segnali campionati l’approccio è stato quello illustrato ai §

§ successivi, per i segnali

dati la tecnica di multiplazione è sempre stata basata sull’uso di un

pacchetto dati (vedi §

22.5.1), attuando uno schema detto

Multiplazione statistica e commutazione di pacchetto

In questo caso il mezzo trasmissivo non è impegnato in modo esclusivo, ma la trasmissione può avvenire in forma sporadica, ed i dati inviati ad intervalli irregolari. Questo motivo, assieme alla dimensione variabile delle singole comunicazioni, porta a suddividere la comunicazione in unità autonome indicate come pacchetto dati.

La multiplazione dei pacchetti avviene in modo

statistico, senza riservare risorse a questo o quel tributario: il multiplatore si limita ad inserire i pacchetti ricevuti in apposite code, da cui li preleva (con un

bit rate maggiore) per poterli trasmettere in sequenza, attuando una modalità di trasferimento

orientata al ritardo (vedi §

22.4). La presenza di code comporta

- il determinarsi di un ritardo variabile ed impredicibile

- la possibilità che la coda sia piena, ed il pacchetto in ingresso venga scartato

D’altra parte ogni pacchetto contiene le informazioni necessarie al suo recapito, facilitando l’instradamento (vedi §

24.7). A seconda dell’adozione di un principio di commutazione di tipo

a circuito virtuale oppure a

datagramma (vedi §

22.5.2.2), può essere presente o meno una

fase di setup precedente l’inizio della comunicazione.

Multiplazione deterministica e commutazione di circuito

La modalità usata

nella rete telefonica è invece basata su di uno schema di multiplazione

con organizzazione di trama (vedi §

22.5.2.1) e che determina un paradigma noto come

commutazione di circuito, per il motivo che ora illustriamo.

Alle origini storiche della telefonia, nell’epoca dei telefoni

a manovella, con la cornetta appesa al muro, la commutazione veniva effettuata

manualmente da parte di un centralinista

umano, che creava un vero e proprio

circuito elettrico collegando fisicamente tra loro le terminazioni dei diversi utenti. Nel caso in cui intervengano più centralinisti in cascata, la chiamata risulta instradata attraverso più centralini. Da allora, il termine commutazione di circuito individua il caso in cui

- è necessaria una fase di setup precedente alla comunicazione vera e propria, in cui vengono riservate le risorse;

- nella fase di setup si determina anche l’instradamento della chiamata nell’ambito della rete, che rimane lo stesso per tutta la durata della medesima;

- le risorse trasmissive restano impegnate in modo esclusivo per l’intera durata della conversazione.

Le cose non sono cambiate di molto (da un punto di vista concettuale) con l’avvento della telefonia numerica: in tal caso, più segnali vocali sono campionati e quantizzati in modo sincrono, ed il risultato (numerico) è multiplato in una

trama PCM (§

24.3.1), in cui viene riservato un intervallo temporale per ognuno dei flussi tributari.

Ad ogni buon conto, si noti che un risultato della teoria del traffico (pag.

1) mostra come l’adozione di una strategia

orientata al ritardo migliora notevolmente l’efficienza di utilizzo del mezzo stesso.