25.3 Collegamenti satellitari

Tutti i satelliti artificiali hanno, ovviamente, l’esigenza di mantenere un collegamento radio con il centro di controllo orbitale terrestre; in tutti i modi, un buon numero di satelliti è stato lanciato per svolgere un ruolo nell’ambito dei sistemi di comunicazione e telerilevamento, come ad esempio nei casi dei satelliti meteorologici, di radiolocalizzazione (il

gps, ma non solo), per ponti radio televisivi, di telefonia, di broadcast televisivo. Senza molto togliere alla generalità dell’esposizione, questa procede illustrando l’ultimo caso citato, detto

dvb (

Digital Video Broadcast), in cui il satellite semplicemente ritrasmette verso una estesa area geografica i segnali ricevuti da terra, come mostrato in figura

25.4, assieme all’

ipsogramma relativo.

25.3.1 Studio di produzione

Non volendo assolutamente entrare qui negli innumerevoli dettagli che andrebbero illustrati, limitiamoci a descrivere i passi necessari a generare il segnale inviato al satellite:

- si effettua la codifica digitale mpeg2 (§ 10.3.1.4) del segnale televisivo, ottenendo un flusso numerico chiamato ps (Program Stream);

- più ps sono pacchettizzati e multiplati (§ 10.3.2.1) in un nuovo flusso chiamato mpeg-ts (Transport Stream), assegnando loro un identificativo noto come pid (Packet IDentifier o Program ID);

- alcuni pid sono riservati per indicare l’inserimento all’interno del ts di informazioni di controllo (o tabelle) note come pat (Program Association Table), pmt (Program Map Table), cat (Conditional Access Table), nit (Network Information Table), etc;

- il ts è sottoposto ad un processo di scrambling basato su di un generatore binario pseudocasuale, in modo da renderne la densità spettrale più uniforme possibile;

- il risultato è sottoposto ad una codifica di canale fec (vedi pag. 1) a tre stadi (§ 17.4.2.6), in cui è prima applicato un codice di Reed-Solomon (§ 17.4.1.4), poi un interleaver, (§ 15.6.2.3) e quindi un codificatore convoluzionale (§ 17.4.2), rendendo il segnale particolarmente robusto nei confronti degli errori di trasmissione sia singoli che a burst;

- il nuovo flusso numerico è modulato qpsk (a due bit per simbolo, § 16.2.1) con codifica di Gray, sagomando i simboli con un filtro a coseno rialzato con γ = 0.35 ripartito tra trasmettitore e ricevitore finale, ossia adottando un formatore di impulsi a radice di coseno rialzato (vedi § 15.2.2.3).

Il

collegamento in salita (

uplink) è quello mediante il quale lo studio di produzione invia al satellite l’

mpeg-ts che deve essere re-distribuito. Il segnale sopra descritto è quindi amplificato a potenza

WdT, parte della quale si perde nel cavo che collega l’antenna trasmittente di guadagno

GeT.

L’eirpe (Equivalent Isotropically Radiated Power) rappresenta la potenza effettivamente irradiata, che si riduce notevolmente nella trasmissione da terra a satellite.

Considerando una portante di 2 GHz e la quota di un satellite in orbita geostazionaria (36.000 Km da terra), l’attenuazione di spazio libero dell’

Up-Link (eguale a quella del

Down-Link da satellite a terra) è di circa 190 dB.

Il segnale ricevuto, di potenza

WsR, è captato dall’antenna ricevente del satellite di guadagno

GsR, e quindi ulteriormente amplificato, dopodichè si verificano alcune perdite di potenza nel collegamento con l’antenna

trasmittente del satellite, di guadagno

GsT, determinando così il valore della

eirps all’uscita del

trasponder satellitare. Questo termine descrive la circostanza che il satellite non si limita ad amplificare il segnale in transito, ma

traspone anche la banda di frequenze occupata dalla trasmissione. Infatti, essendo la differenza tra

eirps e

WsR molto elevata, se la frequenza portante utilizzata nell’uplink fosse uguale a quella del down-link il segnale trasmesso costituirebbe un insostenibile termine di

interferenza per il lato ricevente del satellite, nonostante l’elevata direttività delle antenne, dando così luogo ad un fenomeno di

diafonia. La Fig.

25.5

mostra come il segnale a banda larga (che trasporta molteplici canali) ricevuto da terra viene prima filtrato alla banda del segnale utile, quindi amplificato una prima volta, poi miscelato con un oscillatore locale, ed infine amplificato una seconda volta. I singoli canali

fdm che compongono il segnale sono quindi separati tra loro mediante il banco di filtri passa-banda indicati come

imux (

input multiplexer), e amplificati individualmente mediante dei

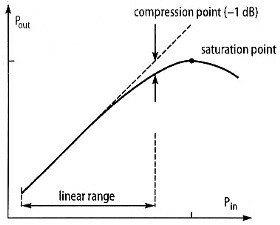

twta che, se spinti alla massima potenza, presentano una caratteristica ingresso-uscita non lineare (vedi §

8.3), mostrata nella

figura a lato. Nel caso di trasmissioni modulate angolarmente la distorsione in ampiezza è ben tollerata (§

13.3.3), e quindi l’entità del

back-off di potenza (§

13.3.1) può essere mantenuta limitata; d’altra parte, le componenti frequenziali spurie prodotte dalla non linearità devono essere rimosse per non provocare disturbo alle altre comunicazioni, e questo è il compito del banco di filtri passa banda

omux (

output multiplexer) posti di seguito ai

twta.

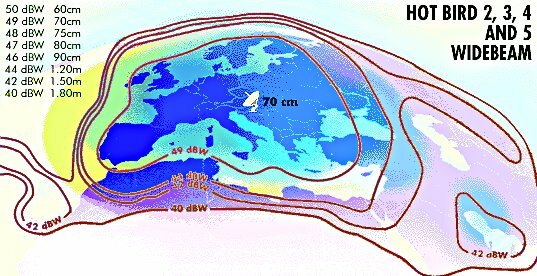

25.3.4 Footprint e Downlink

L’antenna trasmittente del satellite sagoma il proprio diagramma di radiazione in modo da concentrare la potenza trasmessa in una ben determinata area della terra, dando luogo alla cosiddetta

footprint (impronta)

raffigurata a lato, in cui le curve isomere individuano sia il livello di potenza ricevuto, che il diametro (e quindi il guadagno) necessario per l’antenna ricevente.

La tecnica che permette di distribuire la potenza emessa secondo una geometria diversa da una simmetria radiale prende il nome di beamforming, e si basa sull’utilizzo di più antenne trasmittenti, in modo da realizzare un phased array. Ad ogni antenna dell’array perviene lo stesso segnale modulato, ma con una fase tale da creare uno schema di interferenza con le altre antenne dell’array, in modo che alla distanza di ricezione, si determini la distribuzione spaziale desiderata.

Dal lato del ricevitore terrestre arriva dunque un segnale di potenza WeR, che ha subito l’attenuazione del down-link; questo è quindi riportato ad un livello di potenza appropriato, sia grazie al guadagno di antenna, che per mezzo di uno stadio di amplificazione.

25.3.5 Temperatura di antenna

Come illustrato a pag.

1 una antenna ricevente è schematizzabile come un generatore controllato, ed al §

8.4.2.1 si mostra come la sua impedenza interna sia la fonte del rumore additivo gaussiano in ingresso al ricevitore, caratterizzato da una densità di potenza disponibile

Wdn(f) = 12 kTg, in cui

Tg ora viene detta

temperatura di antenna Ta, e assume un valore inferiore ai 290

oK, e precisamente compreso tra i 15 ed i 60 K. La fonte diretta di rumore, in questo caso, è il

rumore galattico, la cui temperatura si abbatte a 10 K sopra i 2,5 GHz, mentre i

lobi laterali del diagramma di radiazione captano il rumore legato alla temperatura terrestre.

25.3.6 Ricevitore a terra

La figura

25.8 mostra l’architettura del ricevitore satellitare per la trasmissione televisiva

dvb.

La parabola, puntata nella direzione del satellite desiderato, riceve il segnale in una di due bande 10.7-11.7 GHz, oppure 11.7-12.75 GHz, ed un dispositivo

lnb (

low noise block) provvede ad un primo stadio di amplificazione a basso rumore, e ad una prima conversione di frequenza che centra il segnale tra 0.95 e 2.05 GHz, in modo da ridurre le perdite introdotte dal cavo coassiale che collega l’antenna al ricevitore casalingo. Quindi, si ritrova uno schema simile a quello del trasponder, ovvero amplificatore-mixer-amplificatore, in cui questo secondo stadio eterodina centra il canale desiderato alla frequenza intermedia di 479.5 MHz.

25.3.7 Polarizzazione

Chi ha provato a sintonizzare un ricevitore TV satellitare, si sarà accorto che tra le varie opzioni possibili, si può indicare anche il tipo di polarizzazione, orizzontale o verticale. Questo termine si riferisce all’orientamento (rispetto all’orizzonte) del piano su cui varia il vettore di campo elettrico relativo alla trasmissione radio. Mentre per le trasmissioni terrestri, a causa delle molteplici possibili riflessioni, questo è impredicibile al ricevitore, nelle comunicazioni satellitari il tipo di polarizzazione adottata dal trasmettitore (il satellite) si mantiene fino a terra. Dato che un segnale polarizzato in un senso, risulta attenuato di decine di dB se ricevuto da una antenna predisposta per la polarizzazione nell’altro senso, nella stessa banda di frequenze possono essere effettuate due trasmissioni contemporanee.